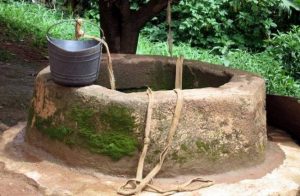

बिहार में वाटरहारवेसिंग के पारंपरिक स्रोत थे कुंए, सरकार ही नहीं जनता भी निभाए जिम्मेदारी

जल संकट : पर्यावरण दिवस पर विशेष

जल संकट : पर्यावरण दिवस पर विशेष

शिव प्रकाश राय

सुखद है कि इस बार मानसून अच्छे होने के आसार हैं और मौसम विभाग ने इसकी भविष्यवाणी की है। परंतु जल संकट सवाल तो है। सवाल की एक पृष्ठभूमि यह है कि महाराष्ट्र के लातूर में सरकार को पानी एक्सप्रेस चलानी पड़ी। जिस तरह से बिहार में भूगर्भ जल स्तर में गुणोत्तर कमी आ रही है, यदि हम नहीं संभले तब आने वाले समय में बिहार में भी ऐसे दृश्य देखे जा सकेंगे। मुझे अपने बचपन के दिन याद हैं। मेरे गांव सरेंजा(प्रखंड – चौसा, जिला बक्सर) में उन दिनों कई तालाब थे। यह कहना अधिक सटीक होगा कि तालाबों के बीच में मेरा गांव था। गांव की सीमा के अंदर ही आठ तालाब हुआ करते थे। इन तालाबों का सोन नहर से संपर्क था। उन दिनों की एक और याद अभी भी मेरे जेहन में जीवित है। पहले हथिया नक्षत्र के पहले गांव के सब लोग बरसात को लेकर एक महीने का राशन, जलावन और मवेशियों का चारा इकट्ठा करते थे। बरसात शुरु होती तो खत्म होने का नाम नहीं लेती थी।

खैर यह सब अतीत की बात है। मेरी मुख्य चिंता पारंपरिक जल स्रोतों के खत्म होने से जुड़ी है। पूरे बिहार में आहर-पईन खत्म होते जा रहे हैं। खत्म होने की बड़ी वजह अतिर्क्मण है। हालांकि इस अतिक्रमण के भी दो स्वरुप हैं। एक अतिक्रमण तो वह जो धनाढ्य और बाहुबलियों ने अपनी ताकत के बल पर किया है। दूसरा अतिक्रमण वह जो गरीब भूमिहीनों ने किया है। सवाल यदि नहरों और पईनों को अतिक्रमण मुक्त कराने का हो तो सरकार को दोनों तरीके के अतिक्रमण खत्म करने चाहिए। लेकिन गरीब भूमिहीनों को पुनर्वासित किए जाने की प्रक्रिया भी की जानी चाहिए। लेकिन जल संकट के लिए केवल सरकार पर ही सारी जिम्मेवारियां नहीं थोपी जा सकती है। इस संकट के लिए आम जनता भी समान रुप से जिम्मेवार है। गांवों  में कुएं सूखते चले गए हैं। ये कुएं वाटर हार्वेस्टिंग के सबसे अच्छे तरीके थे। आज आवश्यकता है कि हम सभी पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करें। इसे एक अभियान के रुप में लिया जाना चाहिए। मुझे तो आश्चर्य होता है यह जानकर कि राजधानी पटना में कभी तीन सौ तालाब हुआ करते थे और वर्तमान में केवल 13 शेष रह गए हैं। सवाल है कि जब बिहार की राजधानी पटना में यह हाल है तो अन्य जिलों की क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना जटिल नहीं है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार भी अपनी जिम्मेवारी को समझे।

में कुएं सूखते चले गए हैं। ये कुएं वाटर हार्वेस्टिंग के सबसे अच्छे तरीके थे। आज आवश्यकता है कि हम सभी पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करें। इसे एक अभियान के रुप में लिया जाना चाहिए। मुझे तो आश्चर्य होता है यह जानकर कि राजधानी पटना में कभी तीन सौ तालाब हुआ करते थे और वर्तमान में केवल 13 शेष रह गए हैं। सवाल है कि जब बिहार की राजधानी पटना में यह हाल है तो अन्य जिलों की क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना जटिल नहीं है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार भी अपनी जिम्मेवारी को समझे।

बहरहाल यह बात भी उल्लेखनीय है कि कागज पर सरकार के द्वारा इस तरह के प्रयास किए जाते रहे हैं। मसलन मनरेगा के तहत वर्ष 2006-07 से ही सूबे में जलाशयों के निर्माण और आहर-पईनों के जीर्णोद्धार की योजनाएं चल रही हैं। लेकिन दुखद यह है कि अधिकांश योजनाएं जमीन पर नहीं बल्कि कागजों में ही पूर्ण की जाती हैं। इस बार भी वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार ने करीब 15 हजार जलाशयों के जीर्णोद्धार का लक्ष्य निर्धारित किया है। यदि इसे ही एक मानक मानें तो पिछ्ले दस वर्षों में डेढ लाख जलाशयों का जीर्णोद्धार हो जाना चाहिए था। इससे पहले जल संसाधन विभाग के द्वारा भी इस तरह की योजनाएं चलाई जाती रही हैं। सवाल यह है कि इन प्रयासों को जमीन पर क्यों नहीं उतारा जा सका। इसकी जांच भी होनी चाहिए। (लेखक शिव प्रकाश राय बिहार के जाने-माने आरटीआई कार्यकर्ता हैं और नागरिक अधिकार मंच के संयोजक हैं)

Related News

महाकुंभ में साकार है भारत

महाकुंभ में साकार है भारत। दिलीप मंडल महाकुंभ इतना विशाल है कि इसके अंदर कईRead More

इसलिए कहा जाता है भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर

स्व. भिखारी ठाकुर की जयंती पर विशेष सबसे कठिन जाति अपमाना / ध्रुव गुप्त लोकभाषाRead More

Comments are Closed